Unit detailsResource Circulation Adsorption Research Group

資源循環吸着研究グループ

新たな吸着技術を通じて環境や資源循環などの社会課題を解決

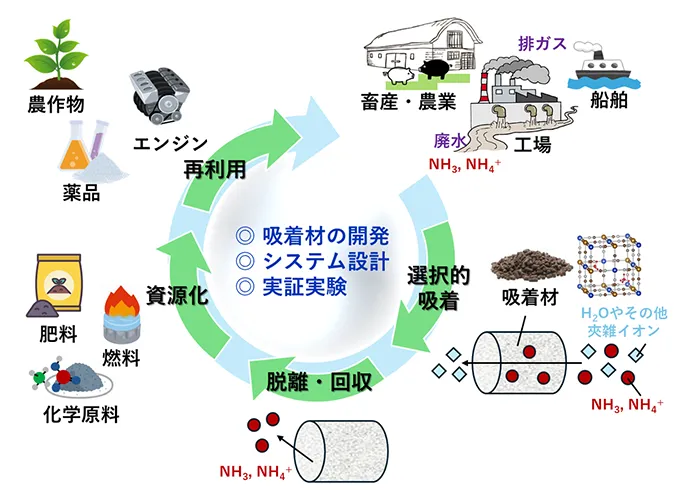

当グループでは、高い選択性、吸着容量を持つ吸着材を開発して、環境中の有害な物質を吸着除去したり、有用な物質を回収して資源として再利用したりできる研究開発や実用化に向けた実証試験を行っています。

研究テーマ

Research topic

アンモニア資源化

地球上では、窒素は大気の主要成分として存在し、生命維持に不可欠な役割を果たしています。しかし、産業・生活活動の結果発生する排ガス、廃水には、有害な窒素化合物が含まれており、富栄養化等の環境汚染を引き起こしています。そこで当グループでは、アンモニアに高い選択性と吸着容量をもつ吸着材を開発し、アンモニアの吸着・脱離回収、および資源化に取り組んでいます。窒素の環境への排出カットを実現し、窒素循環型社会へ貢献することを目指しています。

ベシクルを用いたPFAS回収技術の開発

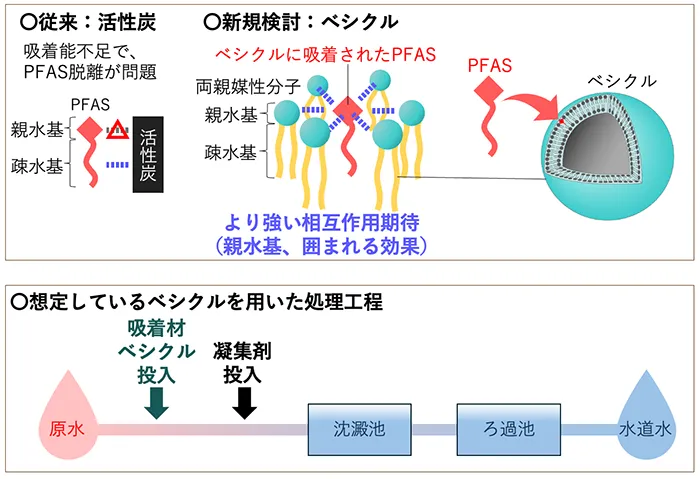

PFAS(有機フッ素化合物)は工業的に有用な化合物として使用されてきましたが、その人体への影響が懸念されています。PFAS汚染は全国各地で報告されており、その除去方法の開発が急務です。そこで当グループでは、両親媒性分子からなるベシクル(リポソーム、図右上)を用いて、健康疾患との相関がとくに報告されている直鎖状のPFASの吸着に取り組んでいます。これらの分子も両親媒性分子と同様に親水基と疎水基を持つことや、PFASを取り囲むように吸着することが吸着能に寄与し得ることを予想してベシクルを用いています。浄水場に組み込むことができる吸着材の開発を実現し、PFASの効率的な除去に貢献することを目指しています。

アルコール回収・資源化技術の開発

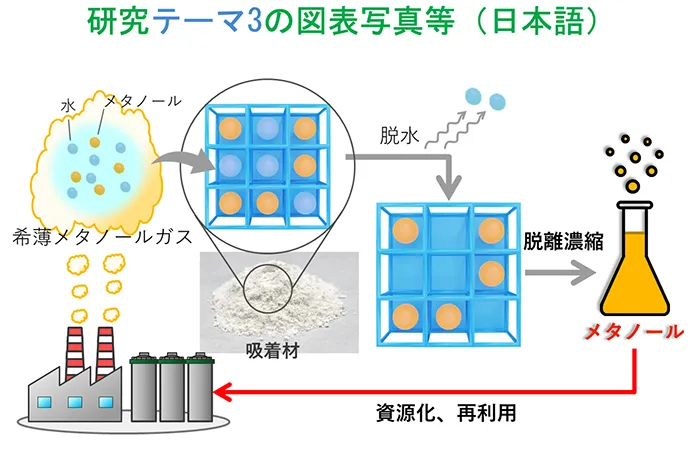

アルコールはさまざまな産業で用いられており、排ガスや廃水中に含まれるアルコールに対する低エネルギーな処理技術が求められています。また、カーボンニュートラル実現に向け、CO₂由来のグリーンアルコール製造が注目されています。しかし、アルコール製造過程で水と混ざるため、低いエネルギーでアルコールだけを取り出す技術が必要とされています。そこで当グループでは、水が共存する中でもアルコールに対し高い選択性と吸着容量をもち、低エネルギーでアルコールを回収できる吸着材料を開発しています。アルコールと水を効率よく分離し、排ガス・廃水からのアルコール資源化やグリーンアルコールの精製を目指します。本テーマでは自動試験装置を導入し材料開発を加速させることで、持続可能なアルコールの利用と循環型社会の実現に貢献します。

Head of Research Department

研究グループ長田中 寿

研究メンバー

Research Member

-

研究グループ長

田中 寿

Hisashi TANAKA

-

主任研究員

南 公隆

Kimitaka MINAMI

-

主任研究員

髙橋 顕

Akira TAKAHASHI

-

主任研究員

パラジュリ ドゥルガ

Durga PARAJULI

-

主任研究員

臼田 初穂

Hatsuho USUDA

-

研究員

首藤 雄大

Yuta SHUDO

-

研究員

山口 匡訓

Masakuni YAMAGUCHI

-

研究員

大曲 仁美

Hitomi OHMAGARI

-

首席研究員

川本 徹

Tohru KAWAMOTO

私どもナノ材料研究部門は、産総研の材料分野と化学分野において「ナノ」をキーワードとする研究開発のポテンシャルを結集し、2015年4月に設立されました機能性ナノ粒子、ナノカーボン材料、ナノコンポジット材料、ナノ薄膜・デバイス技術、原子・分子スケール解析に代表される先端ナノ計測技術などの研究開発を推進しています。

部門発足から本年で10年目を迎え、研究開発はさまざまななステージにあります。社会実装に向けた実証試験のステージにある研究もあれば、実用化を見据えたシーズ技術として戦略的な育成・強化を続けている研究もあります。 また、新たな技術シーズ創出を目指した基礎研究も進めています。

いずれの研究も、最終目標は開発技術の社会実装です。これらの研究開発を行う上で、産業界をはじめ多くの方々にご協力頂くことが不可欠です。 強力な連携を通じて成果の社会実装を果たし、環境・資源循環や健康寿命延伸などの社会課題解決と我が国の産業競争力強化に貢献することを目指します。 職員一同、全力で研究開発を推進して参りますので、ご指導ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。